-

Proposal for a visual media exhibition

with the participation of students of the Master of Film at the Dutch Film Academy, Amsterdam -

Get my films

Buy DVDs online at www.momento-films.com -

IZKOR

slaves of memory

Documentary film | 1990 | 97 min | color | 16mm | 4:3 | OV Hebrew ST -

Common Archive Palestine 1948

web based cross-reference archive and production platform

www.commonarchives.net/1948 - Project in progress - -

Montage Interdit [forbidden editing]

With professors Ella (Habiba) Shohat and Robert Stam / Berlin Documentary Forum 2 / Haus der Kulturen der Welt / June 2012 -

Route 181

fragments of a journay in Palestine-Israel

Documentary film co-directed with Michel Khleifi | 2003 | 272 min [4.5H] | color | video | 16:9 | OV Arabic, Hebrew ST

-

The Specialist

portrait of a modern criminal

Documentary film | 1999 | co-author Rony Brauman | 128 min | B/W | 4:3 | 35 mm | OV German, Hebrew ST -

Jaffa

the orange's clockwork

Documentary film | 2009 | 88 min | color & B/W | 16:9 | Digital video | OV Arabic, Hebrew, English, French ST

-

Montage Interdit

www.montageinterdit.net

Web-based documentary practice. A production tool, archive and distribution device | project in progress

-

Common State

potential conversation [1]

Documentary film | 2012 | 123 min | color | video | 16:9 split screen | OV Arabic, Hebrew ST -

Towards a common archive

testimonies by Zionist veterans of 1948 war in Palestine

Visual Media exhibition | Zochrot Gallery (Zochrot visual media lab) | Tel-Aviv | October 2012 - January 2013

-

I Love You All

Aus Liebe Zum Volk

Documentary film co-directed with Audrey Maurion | 2004 | 89 minutes | b/w & color | 35mm | OV German, French ST

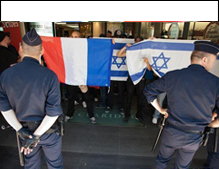

Le film Route 181, coréalisé par un Israélien, Eyal Sivan, et un Palestinien, Michel Khleifi, a été interdit de projection le 14 mars dernier à Beaubourg alors qu’il avait été sélectionné pour clore le festival du Cinéma du réel. Eyal Sivan revient sur cette interdiction et l’histoire de ce film, qui reste un témoignage inédit sur Israël aujourd’hui.

CHARLIE HEBDO : Comment est née l’idée de ce film ?

EYAL SIVAN : Le projet est né en 2002. La situation en Israël-Palestine s’aggravait de jour en jour. Il n’était question que d’attentats, de mesures de rétorsion et de prévention : coupures de routes, installation de barbelés, contrôle de frontières, construction de mur, “0pération-Rempart”... Tout notre horizon se refermait. On ne pouvait plus penser ce qui nous arrivait ni même concevoir quel pouvait être le destin des Palestiniens et l’avenir des Juifs en Israël. La seule chose qu’il nous a semblé juste de faire alors fut de tenter de comprendre la nature de ce phénomène de cloisonnement, d’en rechercher l’origine et d’en retracer la généalogie. C’est de là qu’est née l’idée de suivre cette route de démarcation dessinée en 1947 par l’ONU. On avait échafaudé bien des plans de partition avant, mais la Résolution 181 a marqué la première mesure de “partage de la Palestine”. On l’a appelée “partage” mais nous, nous disons “partition”, tant il est vrai que I’on n’a jamais essayé de résoudre le conflit par le partage de cette terre. Cette ligne de démarcation n’a jamais été effective puisqu’elle a aussitôt été suivie par la guerre de 1948. Elle n’en a pas moins marqué une date fondamentale : le moment où a commencé la politique de la partition. Elle a aussitôt généré une guerre et, depuis, on est allés de partition en partition, de guerre en guerre. Il faut bien l’admettre : cette politique est une manière de gérer le conflit, en aucun cas de le régler. Suivre cette ligne de démarcation, donc. était un dispositif cinématographique. Notre volonté était d’en faire un dispositif de réappropriation de ce territoire que certains appellent Palestine et d’autres Israël. Nous avons interrogé les personnes que nous avons rencontrées tout au long de cette "route 181" et sollicité ce qui leur restait de mémoires des ruines que l’on traversait, de 1948, de la guerre et de l’expulsion de 800.000 Palestiniens.

D’où est venue l’interdiction et comment fut-elle justifiée ?

Du ministère de la Communication et de la Culture, de la direction de Beaubourg et de la BPI. Cette interdiction faisait suite à la demande d’un collectif d’intellectuels qui se plaignaient du “manichéisme” de nos positions, nous accusait de “contre-vérités, de révisions historiques, de plagiat de séquences entières de l’œuvre de Claude Lanzmann encore aggravé par la pratique systématique et perverse de retournement des victimes en bourreaux” et qui, pour finir, jugeait notre film susceptible d’attiser l’antisémitisme. Autant de procès d’intention qui reposent sinon sur une méconnaissance du film, du moins sur une totale mécompréhension de ce que nous avons voulu faire. Parler de “contre-vérités et de révisions historiques” est refuser de voir les faits historiques, mais aussi la nature de notre travail, qui a consisté à interroger la mémoire des gens et à transmettre leur parole. Il s’agissait de montrer la réalité humaine de ce pays. Nous n’avons pas statué sur la véracité de leurs propos, mais sur la vérité de leurs témoignages, c’est-à-dire sur leur authenticité.

Quant à l’accusation d’avoir plagié Lanzmann (notre film référerait tout au plus à Route One USA mais pas à Shoah !), je reprendrai simplement la réponse de Godard : “Il y a une différence entre le champ et le hors-champ.” Plusieurs scènes ont été visées. L’une d’entre elles présente des trains. Certains ont voulu y voir une reprise des plans de Lanzmann sur les trains de la déportation des Juifs. Or ces rails et trains que nous filmons sont ceux du temps de l’Empire ottoman. Ils étaient censés servir de lien entre cette région située aux confins de l’Empire et le reste du territoire. Le problème que nous soulevons ici est celui de la continuité et de la cohésion ou non d’un territoire colonial, en aucun cas celui de la déportation des Juifs. Notre propos est pourtant clair tout au long du film : il n’y est question que de colonialisme, de partition de territoire, de frontières, de murs et de barrières.

La scène qui a le plus choqué est celle où l’on voit un coiffeur de Lod raconter le massacre de 1948. Cette scène fait référence à celle, dans Shoah, où un coiffeur en plein exercice rapporte comment il rasait les futurs gazés. C’est ce plan que vise l’accusation de “retournement des victimes en bourreaux”. On nous a reproché de mettre sur le même plan le génocide juif et le massacre de Lod. Mais n’y voit une assimilation que celui qui veut bien faire cette assimilation. Il est hypocrite de ne pas vouloir admettre qu’il y a une continuité historique directe entre 1933-1945, le génocide des Juifs, et 1948, la création de l’État d’Israël. On ne peut penser 1948 indépendamment de 1945. C’est précisément une question de hors-champ. Un hors-champ dont Shoah fait partie. Et le contresens, utilisé par certains à propos de ce film, en fait magistralement la démonstration.

Comment votre film a-t-il été perçu en Israël ?

Bien, très bien, même si, pour certains Israéliens, c’est un miroir douloureux. Il faut dire aussi que notre film sort à un moment où l’on constate un changement sensible en Israël : on commence, pour la première fois, à revenir sur un passé qui est resté tabou pendant cinquante ans. Pour preuve, des travaux d’historiens paraissent sur les racines arabes du pays. Même des ouvrages de photos d’archives sur le sujet sont publiés aujourd’hui, chose inimaginable il y a encore peu de temps.

Pourquoi accuser le coiffeur qui fait le récit du massacre de Lod ? Il faut le remercier. Il est absolument salutaire que Palestiniens et Israéliens puissent enfin nommer cette guerre, la faire leur, Il faut que les Israéliens assument que, dans cette guerre, ils ont été vainqueurs et que les Palestiniens admettent qu’ils ont été vaincus. L’État d’Israël, avec le sionisme, s’est bâti sur une triple négation. Celle du profond ancrage de l’identité juive dans le monde oriental arabe. Celle de la nature du judaïsme, qui peut aussi être diasporique. Enfin, celle de la réalité historique et géographique du territoire. Il faut déjouer les constructions fantasmatiques entretenues par les deux sociétés, parce que ce sont elles qui génèrent la haine ; elle aussi, pure construction idéologique.

Déconstruire cette haine est le but de notre film. Au fond, ce voyage le long de la route 181 est devenu un retour sur le lieu du traumatisme. Il a fait resurgir un refoulé collectif. Comme dit Michel KhIeifi : “Une thérapie de quatre heures et demie. C’est long pour un film mais très court pour une thérapie collective.”

Et à l’avenir ?

J’avais le projet de faire un film sur ma naturalisation, à laquelle j’étais en droit de prétendre. Je vis en France depuis bientôt vingt ans. J’y ai fondé une maison de production et réalisé la plupart de mes films. La France a été pour moi la terre d’accueil qu’Israël ne pouvait être. Mais la violence inouïe des attaques dont j’ai été l’objet, les difficultés à diffuser mon film, en salles et dans sa version DVD, m’en ont définitivement dissuadé. Même mon métier de producteur, je n’arrive plus à l’exercer, On vient de me proposer un poste de professeur à l’Institut Sapir en Israël. Je l’ai accepté. Donc, je repars en Israël. Victime de l’antisémitisme français ? La question mérite d’être soulevée, n’est-ce pas ?

Propos recueillis par Marianne Dautrey

encadré :

ÇA N’EXISTE QU’EN DVD

Et si l’on pouvait refaire l’histoire ? C’est peut-être de ce désir fou qu’est né Route 181, mais, plus certainement encore, du constat profondément mélancolique que rien, pas même le cinéma, aussi démiurgique puisse-t-il être, n’en aura jamais le pouvoir. En parcourant leur pays du sud au nord le long de la ligne de démarcation déridée en 1947 par l’ONU, les deux réalisateurs, Michel Khleifi et Eyal Sivan, dressent non pas tant un portrait topographique de leur pays à un moment donné qu’un voyage dans le temps. Ils en remontent l’histoire à rebrousse-poil. Le procédé est simple : suivre avec obstination et entêtement la carte devenue absolument obsolète d’avant la guerre de refaire 1948. Et il est spectaculaire, parce que, Israël étant en guerre depuis 1948, rien de ce qui est inscrit sur cette carte le long de la route 181 n’existe plus, sinon sous la forme de ruines. Comme relais d’une réalité devenue invisible, les deux réalisateurs font entendre la mémoire des gens. Alors s’enchâssent tout au long du film les témoignages des Arabes palestiniens, des Juifs occidentaux, des Juifs orientaux devenus citoyens israéliens, et ceux des Palestiniens de Palestine. Tous, à leur échelle individuelle, reviennent sur la construction de ce pays, sur la constitution de cet État, sur l’histoire de l’occupation des terres, sur celle de l’expulsion des Palestiniens. Pris dans l’ensemble du film, ces témoignages s’entendent comme autant de voix d’un chœur de tragédie, qui répètent et commentent à l’infini l’acte originel, pour le conjurer, lui redonner un sens nouveau qui permette de le réparer.

Non, le cinéma n’aura jamais le pouvoir de refaire l’histoire, Il a cependant celui de montrer ce que l’on ne voit pas, ce que l’on ne voit plus ou ce que l’on ne peut pas voir : celui de rendre tangible un aveuglement, en donnant à voir une réalité autre - possible.

M. D.